平成30年4月策定

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方

(1)基本理念

いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって,本校では,全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながらこれを放置することがないよう,またいじめはいじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であるということについて,児童が十分に理解できるようにすることを旨とし,いじめの防止等のための対策を講じる。

※ いじめの定義とは「いじめ防止対策推進法 第二条より」

この法律において「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われる者を含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを言う。

(2)目標

いじめを許さない,見過ごさない姿勢を全職員がもち,いじめの防止等に学校全体が組織として

取組み,・未然防止 ・早期発見 ・早期解消 ・関係機関との連携 ・教職員研修の充実の徹底を図る。

(3)教職員の認識すべき事項

いじめの防止等に関しては,以下の点を全職員が認識して取り組む。

○ いじめはどの子供にも起こりうる,またいじめはどの子供も被害者にも加害者にもなりうるため,

日常的に児童の行動を把握する。

○ 何がいじめなのかを具体的に列挙して,目につく場所に掲示することによって,児童と教職員が

いじめは何かについて常に意識する。

○ いじめの未然防止には,児童が主体的に参加できるような授業づくりや集団づくり,学校づくりを行う。

○ いじめは大人が気付きにくい形で行われるため,早期発見には,ささいな兆候であっても,いじめ

ではないかとの疑いをもって,積極的に認知する。

○ いじめの報告を受けた場合,特定の教職員で抱え込まず,組織的に被害児童を守り,加害児童に

毅然とした態度で指導をする。

2 「中丸小学校いじめ防止対策会議」の設置

いじめの防止等を実効的に行うため,「いじめ防止対策会議」を設置,学校全体で,いじめ防止対策に取り組む

(1)会議は次の者で構成する。

校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,学年主任,養護教諭,その他校長が必要と認める者。

(2)上記の構成員の他,校長が必要と認める場合,専門的な知見を有する者などを臨時に構成 員とすることができる。

3 いじめの防止等に関する措置

(1)未然防止

児童の豊かな心を育成し,心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することから,道徳教育や体験活動等をはじめとして,以下のような全ての教育活動を通して社会性を育む。

【いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。】

○ 授業,学級活動,道徳の時間で,相手との関わりの中で行動することで,自己指導能力を高め,いじめに向かわない態度,能力を育成する。

○ 学校行事,縦割り班活動,委員会活動,その他の特別活動で,児童が主体的に活躍できる場面や役割を設定し,自己有用感を高めるようにする。

○ いじめ問題が深刻になる前に,いじめを認知し適切な対応が取れるよう,日頃から児童と接する機会を多くもつとともに,いじめ調査の定期的な実施や教育相談と個別面談など,相談しやすい関係を構築する。

○ 携帯・インターネットを通じて行われるいじめが起こらないように,定期的な調査・情報収集を行い,その実態の把握に努める。

【児童一人一人の自己有用感を高め,自尊感情を育む教育活動を推進する。】

○ いじめはどの児童にも起こりうるという視点で,すべての教育活動を通じて,児童の観察等をすることで,児童の変化を敏感に察知し,いじめを受けているという兆候を見逃さないように努める。

○ いじめの被害を受けている児童が一人で抱え込むことなく,友人に悩みを打ち明けることができるよう,互いに認め合い支え合う主体的な活動を支援する。

(2)早期発見

教職員は,いじめはどの児童にも,どの学校においても起こりうるという共通認識をもち,全ての教育活動を通じて,児童の観察等をすることで,変化を敏感に察知し,いじめを受けているという兆候を見逃さないよう努力する。特に,ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合,早い段階から児童へ個別に声がけや相談等の関わりをもち,的確に状況の把握を行う。

○ いじめに関するアンケートを定期的に行い,いじめの早期発見に努める。

○ 日頃から保護者との連携を密にすることによって,家庭で少しでも児童の変化に気づいた場合,保護者から学校へ気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。

○ いじめの相談については,保健室や相談室の利用とともに,電話やメールによる相談窓口など,複数の相談窓口を児童や保護者へ周知する。

(3)早期解消

いじめの連絡や相談を受けた場合,速やかに被害者の安全を確保するとともに,「いじめの防止対策会議」を開き,当該いじめに対して組織的に対応する。

○ いじめの行為を確認した場合,いじめられている児童を守り通すことを第一とし,全職員が協力して被害児童の心のケアに努める。

○ 加害児童,被害児童及び周辺の児童から十分に話を聞き,いじめの事実を確認する。また,アンケート調査等を実施し,速やかに実態把握を行う。

○ 加害者への対しては,いじめをやめさせ,毅然とした姿勢で指導する一方,しっかりと寄り添い,社会性の向上等,児童の人格の成長を主眼に置いた指導を行い,いじめを繰り返さないよう支援する。

○ 児童がインターネット上に不適切な書き込み等を行った場合,被害の拡大を避けるため,削除させる等の指導を行い,削除ができない場合にはプロバイダに削除を求めるなどの措置を速やかに講じる。

○ 重大事態の調査と報告(詳細は6)

4 関係機関等との連携

いじめ防止へ平素から関係機関との情報交換等を通して,情報共有体制を構築する。

(1)保護者の集まる学校行事(PTA総会,保護者懇談会等)や学校だより等において本基本方針の周知を行う。

(2)校外における児童の状況を的確に把握するため,日頃から民政員・児童委員・青少年相談員や地域住民等と連絡を取り合う。

(3)学校だけの対応では問題を解消することが困難であると判断した場合,速やかに警察,児童相談所,法務局等の関係機関に相談する。

(4)塾や社会教育関係団体等,学校以外の場で起きたいじめの連絡を受けた場合,その団体等の責任者や児童が在籍する団体と連携して対応する。

(5)いじめに関係する児童が複数の学校に及ぶ等の場合,関係する学校と連携していじめの問題に対応する。

5 教職員研修の充実

いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために,全教職員の参加による校内研修の充実を図る。

(1)実践的研修

(2)事例研究

(3)インターネットを通じて行われるいじめへの対応(情報モラルの育成)

6 重大事態への対応

児童がいじめにより,生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合,又は相 当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合,次の対処を行う。

(1)村教育委員会への発生報告する。

(2)当該事案に対応する調査を実施し,事実関係を速やかに把握する。

(3)いじめの被害を受けた児童の生命及び身体の安全を確保するとともに,情報を提供した児童を守るための措置を講ずる。

(4)いじめの加害児童に対しては,毅然とした対応でいじめをやめさせるとともにしっかり寄り添い,いじめを繰り返さないよう指導,支援する

(5)調査結果については,村教育委員会に報告するとともに,いじめを受けた児童と保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を積極的かつ適時,適切な方法で提供する。

(6)上記調査結果については,村教育委員会に報告する。

(7)いじめの被害を受けた児童に対しては,継続的な心のケア等,落ち着いて学校生活を送ることができるための支援や,適切な学習に関しての支援等を行う。加害児童に対しては,適切な指導を行うとともに継続的に見守り,再発の防止に努める。

(8)同種事態の発生の防止する。

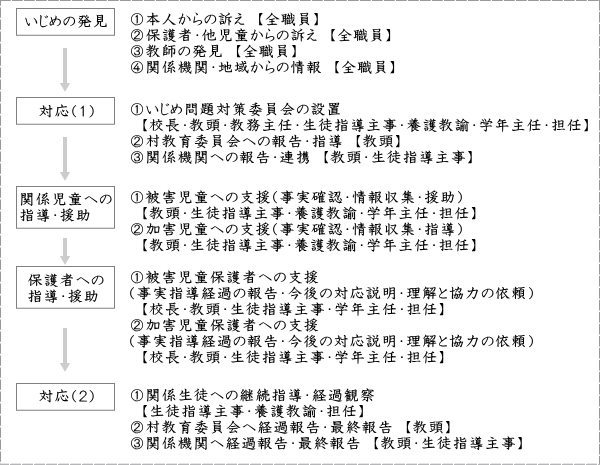

7 いじめ問題発生時の対応

| 月 | 実施計画 |

| 4月 | ○学年間の情報交換,指導記録の引き継ぎ ○いじめ対策に係わる共通理解,いじめ対策組織編成 ○学級開き,人間関係づくり,学級のルールづくり ○保護者へのいじめ対策について説明と啓発 【PTA総会】 |

| 5月 | ○校内研修「配慮を要する児童への対応」 ○校内研修「いじめの早期発見と指導のあり方」 ○行事を通した人間関係づくり 【運動会等】 ○ふれあいタイム |

| 6月 | ○いじめアンケートと教育相談の実施(委員会報告) ○道徳授業の公開 【保護者会】 ○ふれあいタイム |

| 7月 | ○学校評価の実施→児童・保護者の意見を聞く ○学校評価の結果分析と改善策の検討 ○ふれあいタイム |

| 8月 | ○校内研修 |

| 9月 | ○行事を通した人間関係づくり 【遠足等】 ○ふれあいタイム ○行事を通した人間関係づくり 【遠足等】 ○いじめアンケートと教育相談の実施 |

| 10月 | ○行事を通した人間関係づくり 【遠足等】 ○いじめ防止標語の作成 【学級指導】 ○ふれあいの日(異学年交流) ○いじめアンケートと教育相談の実施 |

| 11月 | ○いじめアンケートと教育相談の実施(委員会報告) ○人権集会(いじめ防止標語の発表)人権意識啓発活動 ○なかまる集会 |

| 12月 | ○学校評価の実施。児童・保護者の意見を聞く ○学校評価の結果分析と改善策の検討 ○ふれあいタイム ○いじめアンケートと教育相談の実施 |

| 1月 | ○ふれあいタイム |

| 2月 | ○いじめアンケートと教育相談の実施(委員会報告) ○ふれあいタイム |

| 3月 | ○記録整理,次学年への引き継ぎ情報の作成 ○小・中学校の情報連携のための連絡会の開催 |